中外交流网消息:

谷溪是我的舅舅,是母亲唯一的哥哥。榆林电视台《走出家乡的榆林人》栏目这样描述:

上世纪七十年代初,谷溪和延川的几位文学青年,创办了《山花》文艺报,在全省乃至全国引起了强烈的反响,推出了一个以路遥为代表的“山花”作家群。

谷溪与路遥的深厚友谊一直是文坛上的佳话。两人都出生于清涧,成长于延川,落脚在延安,一生眷恋陕北这块黄土,一生奉献给了文学,他们都将人民的生活作为文学创作的源头活水……

一、因了舅舅,我的文学梦在心底悄然萌生。

从我发表第一首诗歌算起,我的文学路,至今已经走过近40个年头。

记得那是1981年秋天,我才上初三。由于我偏好语文,课余时间最爱去的地方就是阅览室。有天下午,在学校阅览室,在一份《陕西日报》上我惊喜地看到一首诗歌《下寺湾》,作者——谷溪。我睁大了双眼,这不是我舅舅吗?对,就是我的舅舅!我如获至宝,伴着剧烈的心跳,我悄悄将那张报纸折叠了再折叠,终于涨红着脸装进衣兜里。直到放学,我才在回家的路上将报纸拿出来:

银杏子,金牡丹,

花红柳绿洛河川。

近山绿,远山蓝,

香林古刹云盘盘。

云中行呵雾中穿,

腾云驾雾象鼻山。

……

回到家中,我将报纸拿到不识字的母亲面前,母亲笑着跟我说:就是生你的那年,你舅舅去北京开会,还和周总理一起照过相哩!从那以后,我一直以舅舅为荣,心里暗想,要是将来我也能跟舅舅一样,会写诗该多好……我的“文学梦”在那个时候悄然萌生。

以后,我往阅览室跑得更勤了,不久竟然大胆地尝试着涂抹起诗歌来,并将“诗作”写信寄给舅舅,心想舅舅一定会表扬我的,一定会给我发表的。过了几日,舅舅回信了,而且是一个很大的信封,上面印有“延安地区文艺创作研究室”的红字。打开信封,里面装有四本《延安文学》和一封短信:“你的诗稿收到,很高兴你能够喜欢文学,但目前你的诗还很幼稚,达不到发表的水平。你需要读大量的书,不读百首,就不写一首。文学创作是一条非常艰辛的路,只要你坚持数年,必有成效。”

1982年,我的一首小诗《追求》在《陕西青年》发表了。看着自己的名字第一次变成铅字,那激动的心情是无法形容的!特别是得来的4元稿费,不知该怎么去花。从此,我的信心大了,每天晚上都在写,隔三差五地往外寄,可“稿件”都被退了回来。就是从那时起,曲折而漫长的文学之路,在我脚下一步一步向前延伸。

二、我跟路遥的第一次不期而遇。

对于一个农村青年来说,失去上学的机会,等待他的就只有务农和打工两条路可以选择。1983年夏天,初中毕业后,我打算到省城西安闯荡一番。从绥德县城出发,第一站我先到延安的舅舅家。

按照舅舅的通讯地址,找到他单位的办公室,敲了好一阵门,才见一位身体壮实、中等个头的中年男子把门打开。一进门,整个房间全是烟味,地上到处是烟头。男子睡眼朦胧,显然他是刚被我的敲门声惊醒的。他问了我叫什么?是曹谷溪的什么人?我一一回答了他,而后他告诉我:今天是星期日,你舅不上班。你舅舅家在市场沟民众剧团上面住着。我说知道了,就转身离开,一路打问“市场沟民众剧团”找到舅舅的家。

见到舅舅,我将一路的怨气吐露出来,我用责怪的口气说:“舅舅,你办公室住着个什么人?看把你办公室弄成甚了?!”舅舅回答:“是路遥,写《人生》的作家。”

路遥,我早有所闻,但在舅舅办公室遇见的那个路遥,跟我平日里所想的“作家”似乎相差甚远。假如,跟路遥的第一次不期而遇,推后十年,二十年,我的人生轨迹或许跟“文学”无缘。文学,是条没有尽头的不归路……

在延安我小住了几天,就只身去了西安。辗转几个月后,我依旧回到了农村老家。现在回想起来,真是少年轻狂,不谙世事,那是生活第一次给了我一点颜色。

三、如果说,延安是中国共产党人的精神家园,那么“梧桐园”就是我终生怀想的“尹甸园”!

土地承包到户,农民的心思和精力都聚集到了土地上。为了让我“收心务正”,父亲为我张罗了一门“门当户对”的亲事,这在当时顺理成章。为了躲避这门亲事,1985年春天,我再一次去了延安舅舅家,这一次一去就是两年。在延安,我的文学创作迈出了艰难的第一步!

舅舅家在延安市场沟的凤凰山南侧,是个独处的院子,叫“梧桐园”。院子青石小门上有一副对联:背倚凤凰欲展翅,/面临南山通天路。

梧桐园鸟语花香,别有景致。这里不仅是当地文化人汇聚的场所,还有外地来的作家、艺术家来这个小院谈诗论画。在这个小院里先后接待过来自美国、日本、澳大利亚的客人。诗人左正在小院住过一夜,第二天起床即兴赋诗一首:山如佛女卧,/树若痴人思;/小院千枝花,大山独一家。

1982年5月,陕西省委在延安隆重纪念毛主席《在延安文艺座谈会上的讲话》四十周年。省文化、艺术、演艺界的领导及著名作家、艺术家齐聚延安。5月10日,时任省委宣传部副部长、文化厅长的李若冰把饭“派”到了舅舅家的梧桐园。主食:荞面饹饦熬羊肉;酒水:甘泉县酿制的“美水酒”。人员分两批,上午安排胡采、杜鹏程、王汶石、李若冰、路遥、肖云儒、胡小海;下午安排陈忠实、贾平凹、京夫、邹志安。司机李志斌不吃羊肉,专门负责宾馆到市场沟的往返接送。没有餐桌,舅舅让人在院子里将一块四米长、六十公分宽的楼板支起来,上面铺一块塑料布,变成了“餐桌”。还请来三姨、五姨来帮灶。那一天的梧桐园,像“过事”一样热闹。

午饭后,就餐者合影。第一排从左到右:新华社记者卜昭文、全国四届人大代表、延川县人大常委会主任鲁雄录、作家杜鹏程、胡采、清凉山文管所主任赵相宏、评论家肖云儒;第二排从左到右:胡采之子胡小海、作家路遥、画家修军、作家王汶石、李若冰、曹谷溪。

上世纪八十年代,对于中国文艺具有里程碑式的特殊意义。“文学陕军”的阵容,在舅舅家的梧桐园,可见一斑。

梧桐园有五孔窑洞,其中一孔窑洞里全是书。在舅舅的指导下,我开始大量阅读,我的写作也逐渐有了起色,诗歌作品在《延河》《中国法制报》《延安文学》《作文导报》《延安报》上相继发表。同时认识了不少作家和文学朋友。路遥、海波、雷抒雁、晓雷、叶延滨、车前子、尚飞林、霍竹山……在舅舅和他的朋友身上,我深深认识到自己的欠缺和稚弱;在舅舅和他的朋友身上,我同时也感受到了文学的魅力和给人的巨大精神力量!那段经历可以说影响到我的一生。如果说,延安是中国共产党人的精神家园,那么“梧桐园”就是我终生怀想的“尹甸园”!

对于作家和作品,舅舅谈及最多的是路遥和海波,对我产生直接影响的作品就是路遥的《人生》和海波的《农民的儿子》。我甚至将小说人物“高加林”的命运跟自己连在一起,将“刘巧珍”视作心目中的恋人。后来,我和舅母的侄女番英相恋,她最终成为我现实生活中的“巧珍”。

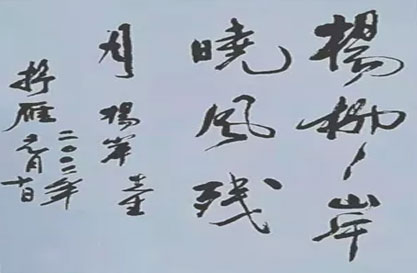

雷抒雁致杨岸

四、路遥拍着我的肩膀说:“兄弟,你可帮了我的大忙!”

路遥是舅舅青年时期的朋友,也是舅舅家的常客,在舅舅家,路遥就像到了自己家一样随意。有次他一进门就说要吃杂面,问我当时的未婚妻:“会擀杂面不?”她说:“会哩。”当我将飘着葱花的“调汤杂面”端上桌,路遥问我:“有馍馍没?”我说:“有”,他说:“拿一个。”这是陕北“受苦人”特有的吃法,杂面不耐饱,当时路遥正在《平凡的世界》创作当中。出门时,路遥让我舅舅为他小说里的人物写首诗。路遥走后,舅舅就开始动笔,大概到后半夜,才听到舅舅闭门休息的声音。

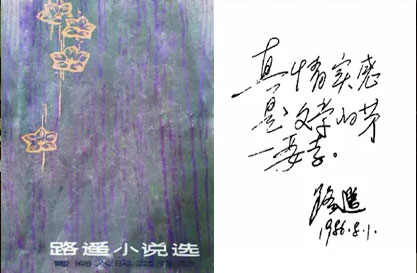

1985年夏天,青海人民出版社出版《路遥小说选》,根据出版协议约定,征订量达到5000册才能开印。而当时全国各地只征订了1500册。在“梧桐园”家里,路遥问舅舅能不能在延安为他想想办法,舅舅二话没说就答应下来。路遥坐在沙发上,长长地出了一口气。不久,舅舅就与延安地区新华书店订了合同,买下了书店订购的3500册图书。第二年开春书出了,3500册《路遥小说选》我用三轮车从书店运回舅舅的办公室。接着,舅舅又帮我买了一个架子车,改装成一个“流动售书车。”

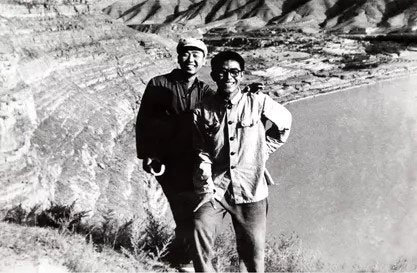

作者与舅舅曹谷溪在一起

当时的延安,还是一个经济并不发达的小城市,我推着小板车走街串巷,但买书的人很少。在一次回家的路上,我对舅舅说:“你实在不该把路遥的书买下这么多,今天书店又来催款……”(《路遥小说选》每本定价2.56元,3500册为8960元,书店按百分之七十优惠,实收6272元。)还没等我把话说完,舅舅便火了:“像吃了后悔药似的,哪像个男子汉!赔了,市场沟还有五孔窑洞哩!”

有一天上午,路遥和他在延安报社工作的四弟王天乐,来到我的书摊前询问书的销售情况。我说:“还没有一个作家的书卖过百册的,你的书已经突破了五百册了。”他感激地拍了拍我的肩膀说:“兄弟,你可帮了我大忙了!”其实那是我有意夸大了数量。离开时,他拿起一本《路遥小说选》,在扉页写下:真情实感是文学的第一要素——路遥。1986年8月1日。

我与路遥最后一次接触,是这年冬天我离开延安前夕。路遥和舅舅在书房整整谈了一下午话,吃过晚饭,我骑自行车送路遥回宾馆。上南门坡时,不小心摔了一跤,我和路遥都倒在马路上,车把上挂着一包舅舅送给路遥的大红枣也撒了一地,我忙扶起路遥问:“摔疼了没有?”他笑了笑说:“没甚,没甚。”并指着地上撒落的红枣说:“叫它滚,看它能滚到哪儿。”到了宾馆门口,我们握手告别,他转身提着那包红枣,佝偻着身子走进宾馆的大门。夜幕下,他的孤独的背影长久地留在我的脑海里。每次想到路遥,就会想到那个背影,想到延安的梧桐园,想到跟舅舅相处的日子。

五、舅舅特意为我写了一副六尺条幅:“滴水穿石时,黄河心中流”。

离开延安,我并没有离开文学,更没有离开舅舅,或者是舅舅没有离开过我。他时时都在关心我的生活和创作。为了勉励我,舅舅曾特意为我写了一副六尺条幅:“滴水穿石时,黄河心中流”。

2000年冬,《延安文学》承办“陕西省地市期刊2000年年度评奖”活动,颁奖会在宜川壶口举行,我的诗歌《诗,在陕北》获奖。作为获奖作者,我有幸来到了向往已久的黄河壶口。会期大大小小的事都由舅舅亲自操办。晚饭后,我随舅舅一并返回二楼客房,中途我问舅舅:“你们杂志社就你忙,什么事都得你去办?”舅舅看了看我说:“多干点活能累死人?”回到房子,舅舅又忙着打电话问铜川、宝鸡、咸阳、榆林的与会人员几点动的身?来几人?并叮嘱大家路上有积雪,弯道多,千万要注意安全。打完电话,给手机充上电,连脸都没洗一把,就躺在床上打起了呼噜。那夜,我是一头枕着舅舅的呼噜声,一头枕着黄河的涛声入睡的……

作者2018年夏参加“中国百名诗人访延安”时在黄河壶口瀑布留影

春种秋收,40年的文学梦,似乎看到了收成。近几年我的部分作品先后在《诗选刊》《当代诗人》《星星诗刊》等刊物上发表,我的诗两次上了“学习强国”平台,县上领导多次表扬。但是,我深知,在文学这块土地上,舅舅、路遥等众多前辈们才是最忠实的劳动者。他们不仅教我作文,更教我做人!

去年我的第一本诗歌集《悠悠无定河》出版,舅舅为我拟定书名,撰写序文,字里行间透射出的殷殷之情与希望,让我回味良久。此时,我进一步理解了“滴水穿石时,黄河心中流”的深意:只有具备了“滴水穿石”的毅力,才可能拥有“黄河心中流”的胸怀。

六、延安“文汇山”再会路遥。

路遥的离世,给我的人生体验留下长久的空白,给我的精神世界留下了抹不掉的伤疤。我甚至不愿意正视一个已经发生的事实,直到2000年11月17日,路遥逝世八周年的祭日,我才跟随一群认识与不认识的人同行,第一次站在“文汇山”路遥的墓前。

路遥陵园正前方是《路遥文集》责任编辑陈泽顺和《平凡的世界》的责任编辑李金玉捐赠的石桌。上面镌刻着“时代的光荣,陕北的骄傲”“平凡的世界,辉煌的人生”。陵园侧方两棵白皮松傲然挺立,那是路遥生前喜欢的树木。垒砌路遥墓冢的是出自老家清涧的石料。在陕北的隆冬,触摸这里的每一块青石,都像是炭火般灼人!

虽然是第一次造访,但陵园的景物我却似曾相识,关乎路遥去世前后的事情,舅舅跟我讲过太多。舅舅不仅是路遥生前的朋友,“谷溪和路遥的故事”在路遥去世后依旧在延续……

经过多方努力,去世后的路遥,终于能够“魂归故里”。为此,舅舅在延安亲自为路遥选定墓址,并将墓地所在的无名山头取名“文汇山”。路遥生前,非常喜欢白皮松,他曾跟舅舅说:想从汉中移两棵白皮松栽到省作家协的大院里。为了完成路遥生前的愿望,舅舅通过汉中市委书记白云腾从西乡县移来了两棵白皮松栽植到路遥陵园。现在,这两棵来自汉江畔的白皮松,在黄土高原的文汇山扎根生长。

2019年,在央视《故事里的中国》访谈中,面对主持人董卿和全国亿万观众,舅舅深情讲述青年时代,他与路遥共同经历的《山花》岁月:“路遥就是从《山花》起步的,路遥的第一篇小说《优胜红旗》就发表在《山花》小报上,路遥就是扛着这面《优胜红旗》,一路走向中国文学的峰巅!”

舅舅主编的《路遥研究》是一本专门研究路遥文学创作和文学精神的刊物,在没有固定经费的情况下,数年来坚持出版。

许多东西,当失去以后才知道它的珍贵。默然站立在路遥墓前,恍惚间,我仿佛又回到了当年的梧桐园,仿佛再次看到了当年路遥和舅舅在一起的情景。“上善若水,厚德载物”,蓦然,一幅清晰的意像画面呈现在我的眼前:路遥是山,一座雄宏的大山;谷溪是河,一条汹涌澎湃的大河!(文/杨岸)